日々の業務でよく使われるものの、その定義や基本的な考え方や論点について、「意外と知らない…」、「なんとなく知っているものの、実は理解があやふやなんだよなぁ」ということは実は言えないだけでよくあることなのではないでしょうか。

今回は、人事の分野でよく聞くキーワードとして、「キャリアアンカー理論(Career Anchors)」を取り上げて解説していきます。

1:キャリアアンカー理論とは何か

1-1. キャリアにおける「アンカー」とは?

「キャリアアンカー」とは、アメリカの組織心理学者エドガー・シャインが提唱した概念です。「アンカー」は船の錨(いかり)の意味で、キャリアにおいても自分が譲れない価値観や欲求を指します。つまり、どれだけ職種や職場が変わっても、自分の行動の軸になる考え方のことです。人は、気づかないうちにこのアンカーに従って仕事を選び、進路を決めているという考え方です。

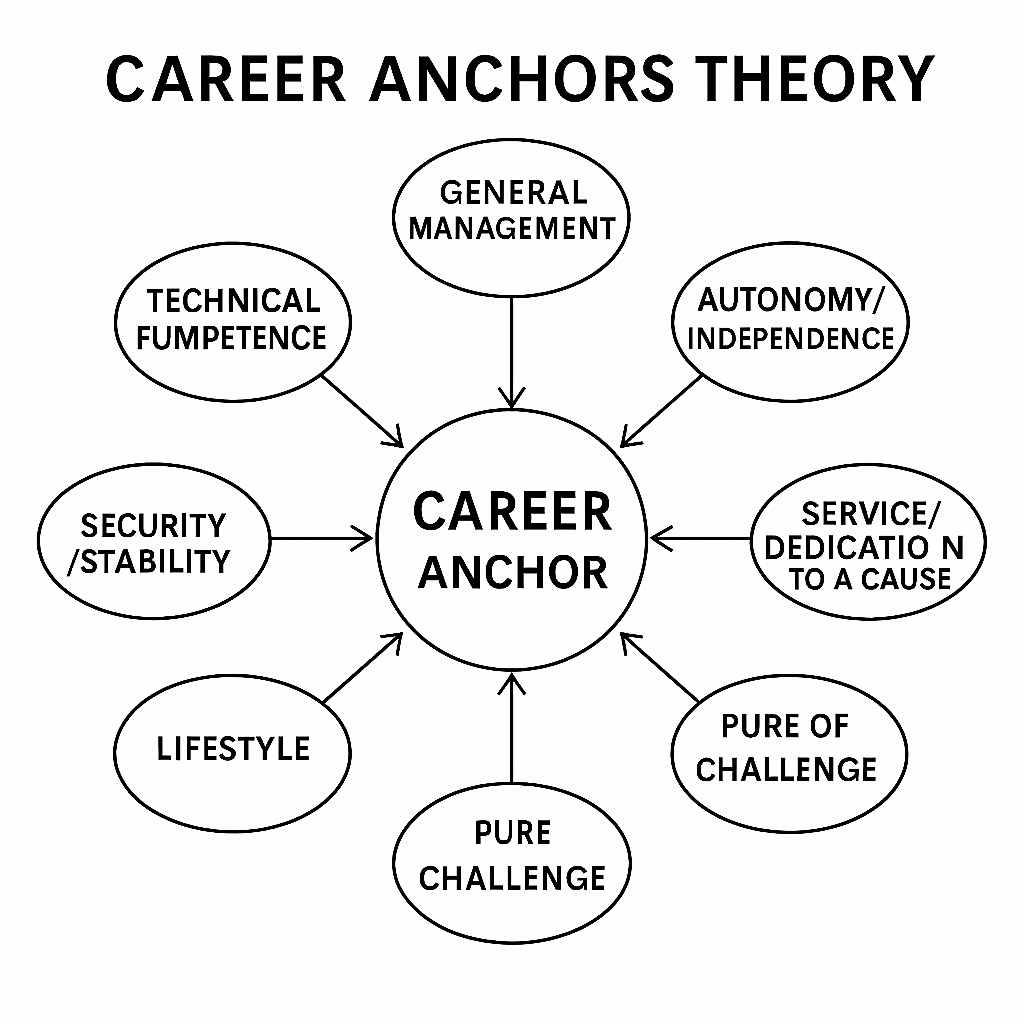

1-2. 8つのキャリアアンカー

シャインは、人には主に8つのカテゴリーがあると提唱しました。(1)専門・職能志向、(2)全般管理志向、(3)自律・独立志向、(4)安定志向、(5)起業家的創造志向、(6)奉仕・社会貢献志向、(7)純粋な挑戦志向、(8)生活様式志向です。それぞれのアンカーは、個人が「これだけは捨てたくない」と思う働き方や生き方に深く関係しています。

1-3. なぜキャリアアンカーが重要なのか

キャリアの選択や転職の際、人は「やりがい」や「給与」など表面的な要素だけで判断しがちです。しかし、アンカーを無視した選択は後悔につながる可能性があります。逆に、自分のアンカーを理解していれば、選択に一貫性が生まれ、後悔の少ないキャリアが築けます。また、企業にとっても、従業員のアンカーを理解することは、適切な配置やモチベーション維持に役立ちます。

2.キャリアアンカーから得られる示唆とアドバイス

2-1. 自分の「アンカー」に気づくには

自分のキャリアアンカーを知るには、これまでの仕事や人生の選択を振り返ることが効果的です。たとえば「なぜあの仕事をやめたのか」「なぜ今の職場にいるのか」といった問いに向き合うことで、自分が大切にしている価値観が見えてきます。さらに、シャインの開発した診断ツールを使うのも一つの方法です。

2-2. キャリアの選択をするときの判断軸にする

進学・転職・昇進などの節目で迷ったとき、自分のアンカーに立ち返ることで判断がしやすくなります。たとえば「自律・独立」が重要な人が、細かく管理される職場に転職すれば不満がたまりやすいでしょう。反対に、アンカーに沿った選択は、モチベーションの維持と成長につながります。

2-3. 組織がアンカーを活かす工夫

企業側も、社員のキャリアアンカーを理解することで、よりよい配置や育成が可能になります。たとえば「専門志向」の強い社員には、専門性を高められる職種や教育機会を提供することで、本人の満足度と業績向上の両方を実現できます。1on1などを通じて、社員がどんな価値観を大切にしているかを継続的に探る姿勢が求められます。

3:まとめ 〜キャリアを自分の手に取り戻す〜

3-1. キャリアに「正解」はない

現代は「正解のない時代」と言われます。キャリアも同様で、「こうすれば成功する」という単純なモデルは通用しません。だからこそ、自分の中にある「アンカー」を知り、自分らしいキャリアの軸を持つことが大切なのです。

3-2. 自分のキャリアに責任を持とう

キャリアアンカーを知ることは、自分のキャリアに責任を持つ第一歩です。誰かに言われたからではなく、自分が納得できる選択をしていくためには、自分自身の価値観や志向を言語化することが必要です。

3-3. 変化に合わせてアンカーも変わる

キャリアアンカーは、一般的に「変わらない軸」と認識されていますが、状況や経験によって変化することもあります。特に、ライフイベントやキャリアの節目を経験することで、価値観や働き方が変化し、キャリアアンカーも変わることがあります。だからこそ、定期的に自分を振り返ることが重要です。アンカーを再確認することで、新しい挑戦に向かう準備も整うのです。

今回は、人事の分野でよく聞くキーワードとして、「キャリアアンカー理論(Career Anchors)」を取り上げて解説しました。正しい活用は正しい理解から!みなさまの業務に活用いただければ幸いです。また、「実はこんな理論、コンセプトも解説してほしいんだよね」というものがありましたら、弊社営業までお問い合わせください。

本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームより連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。

株式会社アイディアポイント

管理本部

高橋佑季