日々の業務でよく使われるものの、その定義や基本的な考え方や論点について、「意外と知らない…」、「なんとなく知っているものの、実は理解があやふやなんだよなぁ」ということは実は言えないだけでよくあることなのではないでしょうか。

今回は、人事の分野でよく聞くキーワードとして、「エンゲージメント」を取り上げて解説していきます。

1.エンゲージメントとは何か

1-1. 「ただ働く」から「熱中して働く」へ

エンゲージメントとは、広義には「関与」や「約束」を意味する言葉ですが、ビジネスの文脈では、企業と従業員、または企業と顧客との間の深い関係性を指します。

働くことは、単に生活のためのお金を得る手段と考えられがちです。しかし、それだけでは日々の仕事がつまらなく感じることもあるでしょう。そこで注目されているのが「エンゲージメント」という考え方です。これは、仕事に対してやる気があり、活力を感じ、意味を見出して働く状態、その際に感じる仕事や会社とのつながりのことを指します。

1-2. エンゲージメントを構成する3つの要素

エンゲージメントは主に次の3つの要素で構成されています。1つ目は「活力(ヴィゴー)」で、疲れていても前向きに仕事に取り組む力です。2つ目は「熱意(ディディケーション)」で、仕事に誇りややりがいを感じていること。3つ目は「没頭(アブソープション)」で、仕事に集中しすぎて時間を忘れてしまうような状態です。これらが高い人は、自然と良い成果を出しやすくなります。

1-3. エンゲージメントと社員満足度の違い

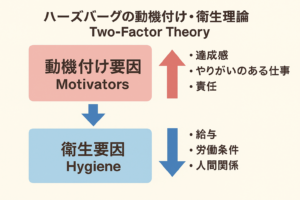

エンゲージメントと社員満足度は似た文脈されることが多くあります。エンゲージメントは、仕事に対する活力・熱意・没頭といったポジティブな心理状態を指し、社員が主体的に仕事へ取り組む姿勢を表します。一方、社員満足度は職場環境や待遇、上司・同僚との関係などに対する満足感を示す指標で、受動的な側面が強いです。つまり、社員満足度が高くても必ずしも仕事に積極的とは限らず、エンゲージメントは仕事への積極的な関与を重視する点で異なります。

2.企業の取り組み事例

2-1. ユニリーバ・ジャパンの「WAA」制度

ユニリーバ・ジャパンでは「WAA(Work from Anywhere and Anytime)」という制度を導入しています。社員が自分に合った時間と場所で働けるようにすることで、ストレスを減らし、仕事への意欲を高めています。たとえば、ある育児中の社員は、保育園の送り迎えの合間に自宅で集中して仕事をするスタイルに変え、成果が上がったそうです。

2-2. リクルートの「Will Can Must」面談

リクルートでは、年に1回「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(会社が求めること)」の3つを軸にした面談を行います。社員の希望と会社のニーズをすり合わせることで、自分のキャリアに納得しながら仕事ができるようにしています。この取り組みで、社員のエンゲージメントが高まり、離職率の低下にもつながっています。

2-3. グーグルの「20%ルール」

グーグルでは、勤務時間のうち20%を自分の興味あるプロジェクトに使えるという制度があります。これにより社員の創造力が刺激され、GmailやGoogle Newsなどの新サービスも生まれました。自分の好きなことに挑戦できる環境は、まさにエンゲージメントを高める鍵です。

3. エンゲージメントを高めるための工夫や実践へのアドバイス

3-1. 「心理的安全性」がベースにある

社員が安心して意見を言える環境がなければ、エンゲージメントは高まりません。上司が失敗を責めず、部下の意見を受け入れることで、職場に「心理的安全性」が生まれます。これは、Googleの研究でもチームの成功に最も重要な要素とされています。

3-2. 業務の自律性を高めよう

仕事の進め方や時間管理にある程度の自由があると、人は責任感とやる気を持ちやすくなります。これは「自己決定理論」という心理学の考え方にも基づいています。たとえば、目標だけを伝え、やり方は任せるといったマネジメントが有効です。

3-3. 意味のある目標を持つ

人は「何のために働いているのか」が明確でないと、エンゲージメントが下がります。だからこそ、会社のビジョンやミッションを共有し、それぞれの業務がどう貢献しているのかを伝えることが大切です。意味が見えると、働く意欲が自然と湧いてきます。

4.『働き方』に関する今後の展望

4-1. 働き方改革のその先へ

近年の働き方改革は、労働時間の短縮やリモートワークの普及といった「制度の改善」にとどまりがちです。しかし、真に豊かな働き方を実現するには、エンゲージメントのような「心の充実」も重視すべきです。

4-2. 組織と個人の両方が主役

エンゲージメントを高めるには、企業の仕組みづくりと個人の意識改革の両方が必要です。会社は柔軟な制度と明確な目標設定を行い、社員は自分の仕事の意味ややりがいを考える姿勢を持つことが求められます。

4-3. 「働く」ことは楽しいことになる

最後に伝えたいのは、「働くこと」は苦しいだけのものではないということです。自分の成長や社会への貢献を実感できれば、仕事はもっと楽しくなります。エンゲージメントを意識して、いきいきと働ける毎日を目指しましょう。

エンゲージメント施策の具体例を更に知りたい方には、「社内コミュニケーションの活性化事例10選」(外部リンク)がおすすめです。マイナビのファミリーデイやサントリーの「社長のおごり自販機」など、実践的な10の成功事例を紹介しています。エンゲージメント理論を組織活性化に活かす際のヒントとしてご活用ください。

今回は、人事の分野でよく聞くキーワードとして、「エンゲージメント」を取り上げて解説しました。正しい活用は正しい理解から!みなさまの業務に活用いただければ幸いです。また、「実はこんな理論、コンセプトも解説してほしいんだよね」というものがありましたら、弊社営業までお問い合わせください。

本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームより連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。

株式会社アイディアポイント

管理本部

高橋佑季