日々の業務でよく使われるものの、その定義や基本的な考え方や論点について、「意外と知らない…」、「なんとなく知っているものの、実は理解があやふやなんだよなぁ」ということは実は言えないだけでよくあることなのではないでしょうか。

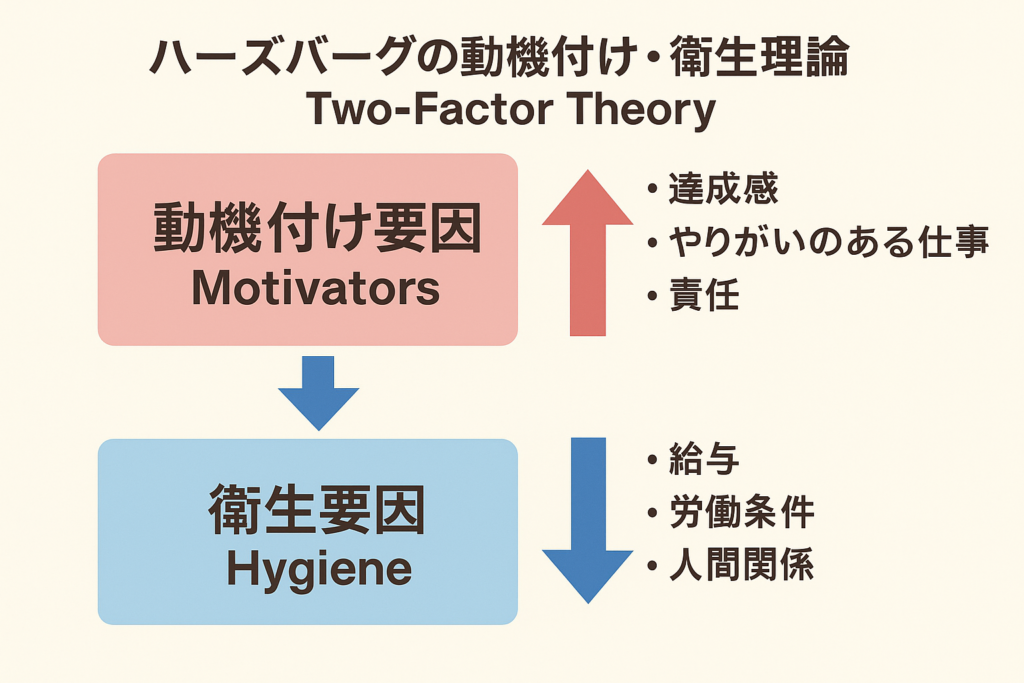

今回は、人事の分野でよく聞くキーワードとして、「ハーズバーグの動機付け・衛生理論(Two-Factor Theory)」を取り上げて解説していきます。

1.理論やコンセプトの定義

1-1. ハーズバーグとその問題意識

ハーズバーグはアメリカの心理学者で、1950年代に「仕事の満足度と不満足は同じ要因で生まれるわけではない」という研究を発表しました。彼は200人以上の技術者や会計士にインタビューを行い、どんなときに仕事でやりがいを感じるか、逆にどんなときに不満を感じるかを調べました。その結果、「やる気を高める要因」と「不満を防ぐ要因」は異なることを発見し、これを「動機付け・衛生理論(Two-Factor Theory)」と呼びました。

1-2. 動機付け要因とは何か

動機付け要因は、仕事をするうえで「もっと頑張ろう」と感じさせる要素のことです。代表的なものは、達成感、やりがいのある仕事、責任を持つこと、成長の機会、評価や承認などです。これらは与えられたときに強くやる気を引き出しますが、欠けていても必ずしも「不満」にはなりません。言い換えれば、プラスに働く力です。

1-3. 衛生要因とは何か

一方、衛生要因は、整っていないと「不満」につながるものです。典型的なのは、給与、労働条件、人間関係、会社の方針、職場の安全性などです。これらは十分であれば「不満」を減らすことはできますが、必ずしもやる気を高めるわけではありません。つまり、マイナスを防ぐための要素なのです。

1-4. 理論の意義

この理論の重要な点は、「やる気の向上」と「不満の解消」は別物であるという点です。多くの企業は給与や待遇を改善することで従業員のモチベーションを高めようとしますが、それは不満を減らす効果はあっても、長期的にやる気を引き出すわけではありません。動機付け要因を強化することが、真のモチベーション向上につながります。

2. ハーズバーグの動機付け・衛生理論で説明される事例

2-1. グーグルの「20%ルール」

グーグルはかつて「勤務時間の20%を自由に使える」という制度を導入していました。社員は自分のアイデアを形にする時間を持てたことで、達成感や成長の機会を実感しました。実際、この制度からGmailやGoogleニュースなど革新的なサービスが生まれています。これは典型的な「動機付け要因」の強化の成功例として用いられます。

2-2. トヨタのカイゼン活動

トヨタは「カイゼン(改善)」を全社員が参加する文化として根付かせています。現場の社員が自分の提案を出し、それが実際に取り入れられることがあります。これは「自分の意見が尊重され、責任ある役割を持てる」という動機付け要因を刺激する仕組みです。同時に、整った職場環境や安全対策といった衛生要因にも配慮している点が、長期的な社員満足度につながっている側面もあります。

2-3. スターバックスの福利厚生

スターバックスはアルバイトスタッフにも医療保険を提供するなど、福利厚生を重視しています。これは典型的な「衛生要因」の改善策です。職場環境や待遇に不安が少ないことで、不満が減り、安心して働ける土台が作られています。その上で、バリスタとして接客の工夫や顧客との交流を楽しむことができるため、動機付け要因も自然に高まっていると言われています。

2-4. 日本企業の給与引き上げの限界

一方で、日本の企業では「給与を上げればやる気も上がる」と考えるケースが少なくありません。しかし、給与は衛生要因に過ぎないため、一時的に満足感を与えるだけで長期的なモチベーションには直結しません。結果として、給与は高いのに離職率が下がらない企業も存在します。このように、理論を理解していない施策は効果を発揮しづらいこともあるようです。

3. ハーズバーグの動機付け・衛生理論から得られる示唆や実践へのアドバイス

3-1. 衛生要因を整えることが第一歩

企業にとって、まず必要なのは衛生要因を整えることです。労働環境が不衛生であったり、人間関係に問題があったりすれば、どれだけ動機付け要因を提供しても効果は出ません。最低限の給与水準、安全な職場、適切なルール整備は、やる気を生み出すための「土台」と言えます。

3-2. 動機付け要因を強化する仕組み

その上で、動機付け要因をどう組み込むかが重要です。たとえば、人事評価制度を工夫して成果や挑戦を正しく認める、キャリア開発の機会を与える、社員が自ら提案できる仕組みを作るなどが効果的です。上司が部下に感謝を伝えるだけでも動機付けにつながります。モチベーションは「人として認められる感覚」によって強く育ちます。

3-3. リーダー・マネージャーの役割

上司やマネージャーは、動機付け要因と衛生要因の違いを理解することが求められます。「給与や休暇を与えたから十分だろう」と考えるのではなく、「この人がやる気を感じる瞬間はどんなときか」を把握し、意識的に声をかけることが重要です。リーダーの言葉や態度は、社員のモチベーションに直接的な影響を与えます。

3-4. 個人ができる工夫

個人としても動機付け要因を意識することが役立ちます。自分にとってのやりがいや達成感を振り返り、仕事にその要素を取り入れる努力をするのです。たとえば、新しいスキル習得を目標にする、顧客からのフィードバックをモチベーションに変えるなど、自分なりの工夫が可能です。

4.まとめ

4-1. ハーズバーグの動機付け・衛生理論の本質

ハーズバーグの動機付け・衛生理論は、「不満をなくすこと」と「やる気を高めること」は別であると明確に示しました。衛生要因は職場の安心感を生み、不満を防ぎます。一方、動機付け要因は挑戦や成長、承認といったポジティブな経験を通じて、仕事の楽しさや誇りを育みます。

4-2. 組織と個人への示唆

企業はまず衛生要因を整えた上で、動機付け要因を意識的に取り入れる必要があります。グーグルの自由時間制度やトヨタの改善活動のように、社員が主体的に動ける仕組みを作ることが効果的です。個人もまた、給与や待遇だけに依存せず、自らの成長や達成感を意識して行動することで、モチベーションを高めることができます。

4-3. 最後に

モチベーションは与えられるものではなく、環境と自分の意識の両方から生まれるものです。ハーズバーグの理論を知ることで、企業も個人も「やる気の正体」を理解し、より良い働き方や組織づくりにつなげることができます。

今回は、人事の分野でよく聞くキーワードとして、「ハーズバーグの動機付け・衛生理論(Two-Factor Theory)」を取り上げて解説しました。正しい活用は正しい理解から!みなさまの業務に活用いただければ幸いです。また、「実はこんな理論、コンセプトも解説してほしいんだよね」というものがありましたら、弊社営業までお問い合わせください。

本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームより連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。

株式会社アイディアポイント

管理本部

高橋佑季