日々の業務でよく使われるものの、その定義や基本的な考え方や論点について、「意外と知らない…」、「なんとなく知っているものの、実は理解があやふやなんだよなぁ」ということは実は言えないだけでよくあることなのではないでしょうか。

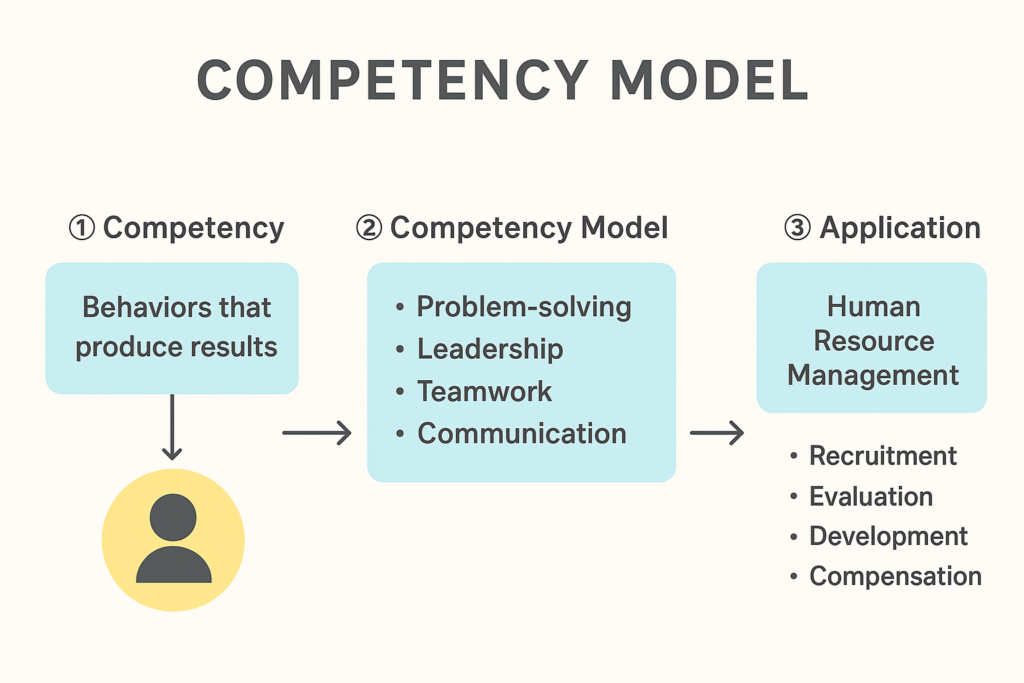

今回は、人事の分野でよく聞くキーワードとして、「コンピテンシーモデル(Competency Model)」を取り上げて解説していきます。

1.コンピテンシーモデルとは何か

1-1.コンピテンシーの基本的な意味

「コンピテンシー」とは、仕事で高い成果を出す人に共通して見られる行動特性のことを指します。たとえば、営業で成果を出す人は「顧客の本音を聞き出す力」や「提案をわかりやすく伝える力」を持っている場合が多いです。単なる知識や資格だけでなく、実際に成果に結びつく行動に注目する点が特徴です。

従来の評価制度では、「売上目標の達成度」や「資格の有無」など、数字や成果、資格で評価されがちでした。しかし、そうした結果だけを見ても、なぜ成果を出せたのかは分かりません。コンピテンシーモデルは、その「なぜ」を行動レベルで明らかにし、他の人も学べるようにする仕組みです。

つまり、コンピテンシーモデルは「成果を生む行動の型」を見える化したものと言えます。

1-2.コンピテンシーモデルの成り立ち

コンピテンシーという考え方は、1970年代にアメリカの心理学者マクレランドが提唱しました。当時は「高学歴=高能力」と考えられがちでしたが、彼の研究では「学歴やIQが高くても成果を出せない人はいる」「一方で学歴に関係なく成果を出す人もいる」と指摘されました。

そこで彼は、成果を出す人の行動特性を分析し、それを評価や人材育成に活かす方法を考えました。これが現在のコンピテンシーモデルにつながっています。つまり、「学歴や経験年数ではなく、実際の行動に注目しよう」という発想が出発点です。

現代の人事制度や研修プログラムの多くは、このコンピテンシーの考え方をベースに設計されていることが多いようです。

1-3.コンピテンシーモデルの活用範囲

コンピテンシーモデルは、企業のさまざまな人事領域で使われています。代表的なのは次の三つです。

- 採用:自社で成果を出している人の行動特性を基準に面接を行うことで、将来活躍できる人を見極めやすくなります。

- 評価:単に「売上達成」だけではなく、「顧客との信頼関係を築く」「新しい提案を積極的に行う」といった行動を評価対象にすることで、望ましい行動を広げられます。

- 育成:行動特性をモデル化することで、「どうすれば成果を出せるのか」を新人や若手に伝えやすくなります。

このように、コンピテンシーモデルは人材マネジメント全体を支える「共通の物差し」として活用されています。

2.企業における実際の活用事例

2-1 GE(ゼネラル・エレクトリック)の事例

アメリカの大手企業GEは、早い段階からコンピテンシーモデルを導入した企業の一つです。同社は「リーダーシップ開発」の一環として、成果を上げるマネジャーの共通点を調査しました。そこで明らかになったのが「変化への柔軟性」「ビジョンを語る力」「人材を育てる力」といった行動特性です。

GEはこれらをリーダーシップ・コンピテンシーとして明文化し、管理職の評価基準や研修に反映しました。結果として、社内でのリーダー育成が体系化され、後にCEOとなる人材も多数輩出しています。この事例は、コンピテンシーモデルが単なる理論ではなく、企業成長の実践に役立つことを示しています。

2-2.トヨタ自動車の事例

日本企業の中では、トヨタ自動車が代表的な活用例です。トヨタは「トヨタウェイ」と呼ばれる価値観と行動指針を全世界の社員に共有しています。そこでは「現地現物」「改善」「チームワーク」など、成果を出すための行動が明確に示されています。

これは一種のコンピテンシーモデルであり、「優れたトヨタ社員とはどのような行動をとるか」を全社員に理解させる仕組みです。実際に、新入社員から管理職まで同じ基準で評価・育成が行われるため、世界中の拠点で一貫した組織文化が形成されています。トヨタの品質や効率の高さは、この行動基準に裏打ちされています。

2-3.外資系コンサルティング会社の事例

多くの外資系コンサルティング会社もコンピテンシーモデルを活用しています。たとえばマッキンゼーやアクセンチュアでは、「論理的思考力」「問題解決力」「顧客志向」「チームワーク」といった行動特性が重視されます。

採用面接では「過去に困難な課題をどう解決したか」といった行動事例を掘り下げて質問し、候補者のコンピテンシーを見極めます。単に「優秀な大学を出ているか」ではなく、「実際にどのような行動をとったのか」で評価する点が特徴です。これにより、再現性のある成果を生み出す人材を確保しているのです。

3.コンピテンシーモデルから得られる示唆と実践へのアドバイス

3-1.成果を再現可能にする

コンピテンシーモデルの大きな価値は、成果を「属人的なもの」から「再現可能なもの」に変える点にあります。優秀な営業担当者の行動を言語化すれば、他の社員も同じように行動しやすくなります。これにより、チーム全体のパフォーマンスが底上げされます。

個人レベルでも、自分の強みや弱みを行動特性の観点から理解することで、「伸ばすべき力」が明確になります。結果として、キャリア形成における方向性もつかみやすくなるのです。

3-2.「行動」を重視する評価の重要性

日本企業では、いまだに「勤続年数」や「売上数字」だけで評価されるケースが少なくありません。しかし、それでは社員が「どうすれば良いのか」を学びにくくなります。

コンピテンシーモデルを使えば、「望ましい行動を取ればきちんと評価される」というメッセージを伝えることができます。これにより、社員は安心して新しい挑戦や改善行動を取れるようになります。長期的には、組織の学習文化を育むことにつながります。

3-3.導入の際の注意点

一方で、コンピテンシーモデルには注意点もあります。あまりにも細かく作り込みすぎると、「チェックリスト的になってしまい、柔軟性を失う」危険があります。また、過去の成功モデルに縛られると、新しい時代に必要な行動を見落とすことにもなりかねません。

そのため、定期的にモデルを見直し、環境変化に合わせてアップデートすることが重要です。さらに、現場の社員が納得できる形で導入することも欠かせません。トップダウンで押し付けるのではなく、現場の声を取り入れながら作り上げることが成功の鍵です。

4.まとめ

4-1 コンピテンシーモデルの本質

コンピテンシーモデルは、「成果を生む行動を明確にする仕組み」です。単なるスキルや知識ではなく、行動特性に注目することで、再現性のある人材育成や評価が可能になります。

GE、トヨタ、コンサルティング会社の事例からも分かるように、この考え方はグローバルに通用し、企業成長を支える重要な枠組みとなっています。

4-2 ビジネスパーソンへのメッセージ

ビジネスパーソン一人ひとりにとっても、コンピテンシーは大きなヒントになります。自分の仕事を振り返り、「成果を出しているとき、どんな行動をしているか」を考えることが第一歩です。それを意識的に繰り返せば、再現性のある成果につながります。

同時に、周囲の優れた同僚の行動を観察し、自分の行動に取り入れることも効果的です。つまり、コンピテンシーを「学びの道具」として活用することが、自分のキャリアを成長させる近道となります。

今回は、人事の分野でよく聞くキーワードとして、「コンピテンシーモデル(Competency Model)」を取り上げて解説しました。正しい活用は正しい理解から!みなさまの業務に活用いただければ幸いです。また、「実はこんな理論、コンセプトも解説してほしいんだよね」というものがありましたら、弊社営業までお問い合わせください。

本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームより連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。

株式会社アイディアポイント

管理本部

高橋佑季