アイディアポイント岩田です。私は職業上?新しいサービスで話題になっているものは、「とりあえず触る」習慣があります。今回は、軽い気持ちではじめたものの「意外と続いている」サービスとして、Duolingoを紹介します。Duolingoは、語学の学習サービスで、現在、英語とスペイン語を学習中です(数学は飽きてやめました)。

新規事業の現場でよくある「AIやコミュニティを活用して〇〇を継続する」サービス

新規事業のアイディアの中に、「AIやコミュニティを活用して〇〇を継続する」というアイディアがよく出てきます。何かの学習、ダイエットや筋トレ、各種の習慣が多いようです。そのアイディア自体がサービスになっていなくても、付帯サービスとして表現されることも多いようです。

そんなアイディアを考えている人に、Duolingoはおすすめです。本格的に継続しなくても、「おぉ、こんな風に実装されるのか」、「ユーザーとしてはこんな体験になるのか」のオンパレードだからです。

先に個人的な感想を述べておくと、「継続するために必要なことすべて入っている」というのが率直な感想です。私個人の学習能力の向上という観点では、正直、微妙です。学び方のスタイルが私の年齢や過去の経験とは少し違うので、必ずしも効率はよくないようです。これはあくまでも個人の感想ですので、このやり方があっている人もいるでしょう。

Duolingoが提供する『とにかく、継続させる』仕組みの徹底さがこわい

学習(に限らず)の継続に関して、必要な機能はある程度、決まっています。一般的に言われていることはある程度、一定のはずです。例えば、下記のようなものです。

- 学習の目標を立てる。できれば、自分自身でその目標を設定する

- 学習の全体像を「見える化」する

- 進捗を「見える化」する。できれば数値化する

といった基本的なところをクリアした上で、継続するために

- 必要なタイミングでリマインドする

- ポイント(ご褒美)を付与する / 減らす

- ランキングにする

- 感情に訴える(褒める、おだてる、脅す、ブチ切れる など)

- グループで何かをする、競わせる、褒め合わせる、監視させる

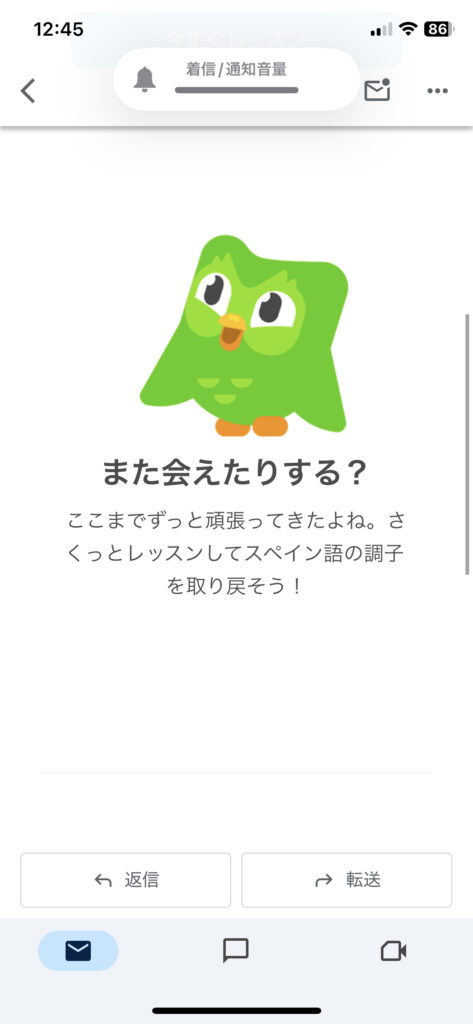

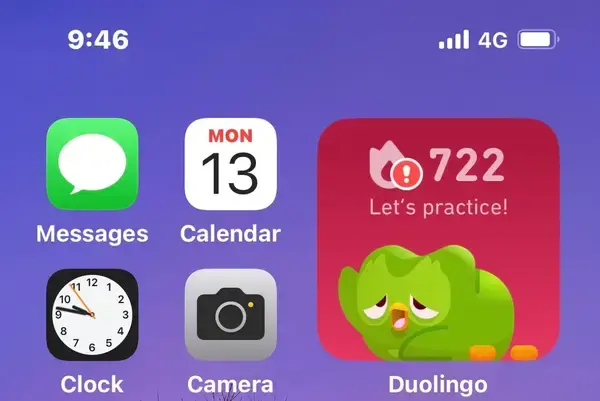

何がすごいかというと、これらを『全部、ものすごい、全力で』やります。どれくらいすごいかというと…↓こんなくらいです。実は、家族でやっているのですが、長女曰く、『メンヘラの彼女以上にウザい』とのことです。朝、起きて、『Duolingoうざいから先にやろう』と言って、英語の勉強しています。それくらい激しくリマインドしてきます。

結構、バシバシリマインドがきます

保存していなかったので、怒ったり、憐れみを誘ったりします

後ろで『データ』と『AI』がものすごい勢いで回っている凄み(詳しくは知らんけど)

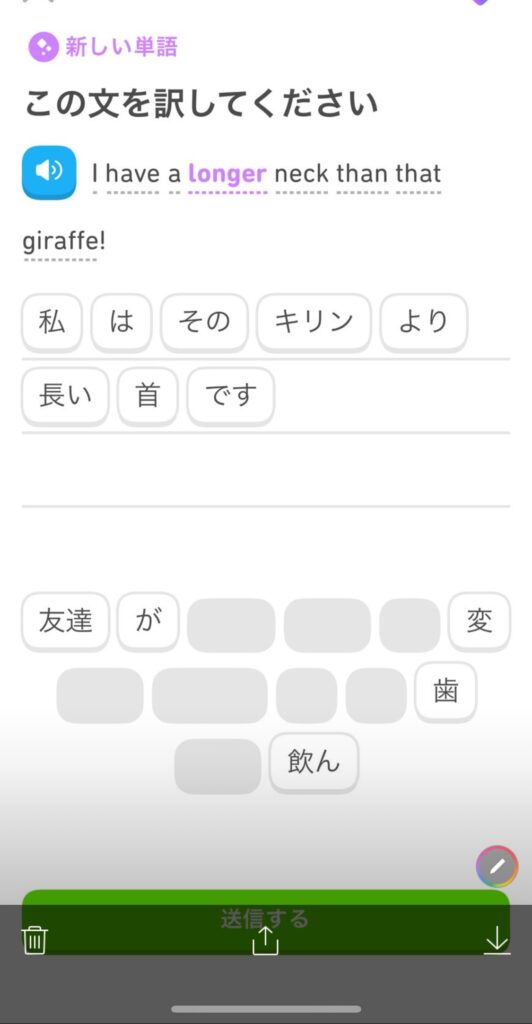

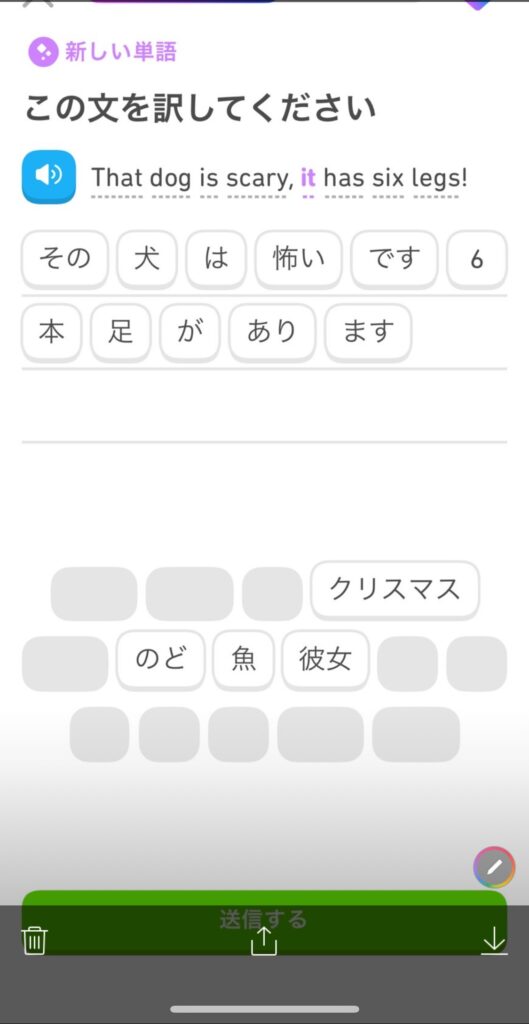

ここは詳しくはわからないのですが、問題の生成、採点等、ほとんど自動化、AI化されています。たまに、変な文章やこんなところで切らないだろうなというものが出てくるからです↓例えば、こんなやつ。ひょっとしたらネタで飽きないようにしてくれているのかもしれない… どうなんだろう?

なのですが、それを補って余りある「これ、AIか。すげーな」、「これどうやってやってるんだろう?」感があります。例えば…

- 多少間違えていてもOKなものとダメなものが絶妙に判断される

- よくあるタイプミスのうち、単なる押し間違いと間違って覚えているものが判断されている

- ちょうど間違えそうなものが自分に合わせて繰り返し出題される

- 学習項目が上手にコントロールされていて、まったく歯が立たないものが出てこない

- 問題が少しずつ難しくなってきて、嫌になるとまた簡単な問題が出る

- スピーキングも絶妙に聞いてくれる / 聞いてくれないがコントロールされている

など…後ろのAIが賢い様子が見受けられます。的確に判断されて的確にフィードバックして、怒りもせずに根気よくつきあってくれる様子に感動します。

ちなみに、私は、会話の練習はAIの方がよいです。「あ?」とか聞き返されないし、嫌な顔しないし、安定してるし… みんなこういう気分なんだろうなぁ… 自信ないときは、人間よりAIの方がいいですよねと実感。

こうやってデータを貯めながら、上手に賢くなって、的確にアドバイスくれて、教材も選んでくれてという時代は、もうそこまで来ているのを感じます。

Duolingoが示唆する教育の残酷な未来 – 人間の教師はもうそろそろいらなくなるかもしれない

今回、Duolingoを使ってみた感想は「あぁ、こうやって人間はいらなくなるんだろうなぁ」ということでした。もちろん、すぐにいらなくなることはありませんし、やはり、人間が残るところは十分あると思いますが、少なくとも今、やっている人間の仕事は大きく変わるだろうと感じました。

分野によってはまだまだ人間が活躍するところも残ると思いますが、全体としてはこの方向になるのだと実感しました。以下は、その内容です。

- 講義、インプットは動画に集約される : ここはDuolingoにはないところですが、最近、実感するので書いておきます。極端な表現をするとインプット部分の先生は世界中で1人で十分です(話者が人間かAIかという議論はありますが)。一番上手な先生が、しっかり準備して何度も撮り直ししたベストな動画を生徒が自分のタイミング、自分のペースで何度でも見られる以上に便利な方法はないでしょう。これで、「話す」ことを仕事にしていた人の仕事はなくなるでしょう(将来、完璧な自動翻訳ができれば、日本語である必要すらありません)

- 採点はもうAI一択 : 実は、採点は大変な作業です。マークシートであれば自動化は簡単なのですが、ちょっとした言い回しや文章の構造を判断して点数をつけるのは意外と難しいものです。これはもう自然言語処理で十分対応できるレベルになってきたと感じます。恐るべしAI。Duolingoでは正確、不正確をどんな風に判断しているのだろう?と思えるような場面も結構ありました。よい意味で正確です

- 今回、ここが一番、驚いた。問題はもうAIが作ったらよい : 学習が個別化される(個人に合わせて学習プログラムが組まれる)ことを前提とすると、「その人の理解度に合わせた問題」を作るのはとても手間がかかり、ノウハウが必要な作業です。偶然、正解することもあれば、うろ覚えなんだけど正解してしまうこともあったりする、私のように試験テクニックで正解させてしまうという面倒くさいやつもいる…このような人間に対して、本当にわかっているかを判断しながら徐々に難しくする、元に戻ってもう一度やる等、絶妙なタイミングで出題するノウハウは、正直なところAIでは難しいのではないかと思っていましたが、Duolingoでは非常に上手にできていたと思います(もう少し研究したいところですが)。どうやっているんだろう?と思いながら、簡単な分野であればこれで十分でしょう。塾の先生やチューター、進学校では、この「この問題集やってみたら?」、「わからないならこの辺の問題解いてみたら?」というのがものすごいノウハウだったりします。この辺りがAIでカバーできそうなのは驚きです

- 上記に関連して学習計画の立案も同じことが起きています。これもノウハウの塊ですが、莫大なデータを使えれば、AIの方が正しくなる未来も近いでしょう。生徒が自分が判断しなくてはいけないので、自分が考える以上のことはできませんが、もう人間1人が太刀打ちできる状況ではないでしょう。正直なところ、半端な学習アシスタント、チューターでは太刀打ちできないでしょう

- 人間よりAIの方が話しやすい : 今回、Duolingoを使って実感したことでどうしても指摘しておかなくてはいけないのは、「人間よりAIの方が話しやすい」ことです。こちら側も気にしなくてよいし、機嫌もないし、いつでも相手してくれるし、何度でも相手してくれるし… 少なくとも語学の相棒としては人間よりもはるかにふさわしいと言えるのではないでしょうか。語学でなくても同じことになると思います

- 最後の砦、モチベーションのアップもそろそろAIが勝つのではないか : 人間と言えば感情!コミュニケーション!というわけですが、今回、このモチベーションのアップ、継続のための励まし、叱咤激励など、ここも相当な部分はカバーできているなぁと実感します。おそらく、Duolingoのコミュニケーションが嫌いな人、逆に、AI相手ではやる気ならないという人も多くいるでしょう。あるいは、「お金を払わないとやる気になれない」という人もいるでしょう。この辺りは、世の中の『多数決』で決まっていくことでしょう。高いお金を払って時間や場所の調整を贅沢にも人間からレッスンを受ける vs 安くて便利、いつでもどこでもAIからレッスンをうける、どちらが勝つのかはこれからの状況次第でしょう。最終的にはAIの圧勝…を予想します

今後、同じように様々な分野で、これまで人間に依存していたボトルネックが解消され、多くの人に安価で質の高いサービスが提供されることでしょう。同時に、これまで人が人の気持ちで対応していたところがなくなっていくのは、わかってはいましたが、やはり、残酷な現実だなと感じました。

『贅沢品』としての人間 – 教育サービスはその価値を提供できるのか?

もちろん、教育の分野でもまだまだ人間は必要です。「世界で一番わかりやすく話せる人、最先端の話ができる人」は必要ですし、「教育プログラムに精通していて、生徒の個別事情に精通して学習のサポートをする」人材もニーズが高そうです。「学習とそれ以外の時間(人生、生活や仕事、学校等)を組み合わせてサポートできる人」も必要でしょう。そして、このような流れについてこられない人をサポートする役割としての人間はやはり必要です。

これまで多くのサービスで「当たり前に」人間が対応してきた業務は今後、どんどんAIに置き換えられていくことでしょう。わざわざ人間が取り組むのは『贅沢なこと』となるでしょう。教育関連サービスに携わる人はあらためて、その価値が問われる時代がきたなとDuolingoを通じて実感しました。

ということで今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

追記:Duolingo 次の一手はチェスとのこと、実に興味深い。これは試さなくては…

https://japan.cnet.com/article/35232146/

本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームより連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。

株式会社アイディアポイント

代表取締役社長

岩田 徹