みなさんこんにちは、研修企画に関するブログの6本目をお届けします。

プログラムの中で演習問題に取り組む際、実テーマを扱うべきか、汎用性のある「ケース」を扱うべきか、ご相談をいただくことがあります。実際に受講者が目の前の業務で課題を抱えている場合は、実テーマに取り組ませたくなる傾向が強いようです。研修の効果が素早く、わかりやすく表れるのが特徴です。一方、「いや、学びが目の前の課題に引っ張られ過ぎたりしないか?」、「具体的な問題の対処法だけを学ばすようなことになるのは、本意ではない」という考え方もあり、中々悩ましいものです。

今回は演習問題において実テーマを扱うべきか、ケースを扱うべきかについて考えるとともに、「ケーススタディ」そのものについてもとりあげていきます。

研修プログラムにおける演習問題の位置づけについて

何かを学ぶ際、以下のような流れが一般的だと思います。

- まず学びの対象に関する知識や情報について知見を広げ、全体像を理解します。

- 続いて一旦パーツに分解して、各パーツに対する簡単な練習問題に取り組んで、パーツごとに理解を深めるとともに、各パーツに問題が発生した際の対応を身につけます。

- その後、応用問題で学びのバリエーションを増やしたり、イレギュラーな方向からの対応や、周辺情報を交えた対応を身につけたりします。

- そして最後に、身につけたことを総動員して、総合的な力試しとなる演習に取り組みます。ここをクリアできると自信と実力がつき、学んだことを実社会で試してみよう、という気持ちになります。

これは小学生の頃から、科目の問題集で慣れ親しんだ学びの流れだと思います。演習問題はあたかも「ラスボス」的な存在として、真に理解したか?身につけたか?を測る審判としての役割を持ちます。

研修は目的やゴールに沿って企画されるので、プログラムは当然ながら目的やゴールを意識して作成されます。中でもラスボスたる演習問題は、目的やゴールと密接に紐づいています。目的やゴールの背景には「実際に発生している受講者や事務局の考える困りごと=課題」や「受講者の理想の将来像」が存在し、演習問題はこれらの背景を映し出すよう、設計されています。

それでは、これからケース、実テーマ、それぞれの特徴を探ってみましょう。

ケースを扱う場合の特徴

- 研修の目的・ゴールが「差し迫った課題があるわけではないが、将来的(近い将来を含む)に『あるべき姿』に近づくこと」を意図して設定されている場合が多いです。そのため研修を受講したからといって、各受講者の目先の課題にダイレクトに結びつかない場合が多いです。間接的にジワジワと目の前の課題解決に効いてくる傾向にあります。

- 「架空の設定」をケースとしている場合、「自分ごと」つまり問題解決の主体者としてケースに取り組みにくい代わりに、登場する他の登場人物に身を置いて、様々な視座、視野、視点から多角的に取り組みやすいです。

- 同じく「架空の設定」をケースとしている場合、講師も「正解」を持っているわけではありません。講師の考えも一意見に過ぎないため、講師に答えを求める傾向のある受講者にとっては、ある種のムズムズした感覚、消化不良のように感じるかもしれません。

- 「過去に実際に発生したビジネスケース」を取り上げる場合、「その後どうなったか」が事実として歴史上明らかになっている場合がほとんどなので、考察が「結果」に左右されやすく、幅広い考察が生まれにくい傾向があります。

- 学んだ内容を現実の問題に近づけることを意図して補足を加えます。例えばケースを用いた演習後、「身近な事例でイメージしてみましょう」とレクチャーしたり、事後課題にて「本日学んだケースを、自分の課題に当てはめてみましょう」と出題したりします。

ここでケーススタディそのものについて考察してみましょう。

「ケーススタディ」と聞くと、ビジネススクールをイメージするのではないでしょうか?皆でケースを読み込み、出題に沿って大先生然とした講師が、次々と受講者に質問を投げかけます。受講者が一生懸命考えながら発言し、講師が時に意地悪く切り返したり、時に「いいですねー」と評価を与えたり。講師も含めて参加者全員が脳をつないで、思考を総動員し、イメージを共有しながら、テーマを考察していく。中々発言できない参加者は置いて行かれたような劣等感のような感覚を抱き、誰もが「いい発言」をしたくてウズウズ・・・。

全員でケースに取り組むプロセスそのものがケーススタディの醍醐味のように思われます。よいケーススタディとは、しっかりと準備して臨み、全員が質の高い考察と質問を繰り返すものだと考えます。他のメンバーの考察やアイディアに乗っかったり、ひっくり返したりして。そして「そこで終わる」というのもケーススタディの特徴かもしれません。そう、「答えを出さなくても成立してしまう」のがケーススタディと考えます。

研修においては、受講者の人数や、会場、時間、感染症対策などの観点で、ビジネススクールと同じような環境を再現することは難しいかもしれないので、ケーススタディの良さを活かすべく、工夫しながら取り入れていくことが重要です。

実テーマを扱う場合の特徴

ケースの特徴を踏まえた上で、クライアント企業様との議論の後、実テーマを扱う場合も増えてきています。特徴を見ていきましょう。

- 研修の目的・ゴールが明確で「差し迫った困りごと=課題」の解決を意図して設定されている場合が多く、研修の受講がそのままダイレクトに目の前の課題解決に結びつきやすいです。効果がスピーディーに表れます。

- また「受講者に一定のレベルに達してもらうこと」を意図した研修において、通過儀礼的に実テーマによる演習を用いる場合もあります(例:「入社〇年目研修」における総合演習で、「自分の職場の問題について上司に解決策を提案する」という実テーマを出題。「入社〇年目社員には、身の回りの問題について、解決策を自ら考えて上司に提案できるレベルに到達してほしい」という明確な意図がある)。

- プログラムの内容が実テーマに結びつけて順に組成される場合が多いです。受講者はプログラムを順に消化していくことで、自分が問題を解決していく状態を段階的にイメージしやすくなります。学んだ内容にリアリティがあり「自分ごと」として、具体化して理解しやすいです。

- 受講者のみならず、事務局や受講者を送り出した側(受講者の上司等)にとっても研修の効果が早く、分かりやすく表れます。詳しく検証したわけではないですが、ひょっとすると受講後アンケートなどで、「すぐに効果が出た」といった形で研修満足度が高めに評価されるかもしれません。

- 受講者全員にとって「100%同一のテーマ」で出題する必要がなく、例えば「みなさん自身の職場で発生している問題点」といった最大公約数をとるようなテーマで出題できます。受講者は共通の講義やワークに取り組みつつも、演習問題では個別の実ケースに取り組むことができます。

- 一方、実テーマのインパクトが強烈なため、学んだ内容を応用したり展開したり、抽象化・汎用化したりする際にひと苦労する場合があります。「実ケースに取り組んだ / 解決した」というその時点で安心してしまいがちなのです。

- よって、研修後に半ば強引にでも「実際の課題だけを考えるわけではない」「応用・横展開してみましょう」という示唆を与えてから終了することをおすすめします。

実テーマを扱うべきなのか、ケースを扱うべきなのか

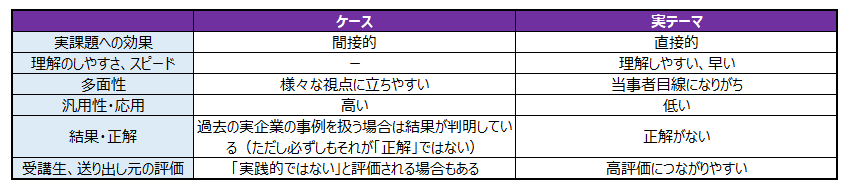

ここまでお読みいただいた段階で、どうやら「実践的に学ばせたいから実テーマを扱うのだ」とか、「ケースは架空の設定だから自分ごと化できないのだ」というフレーズは安易なのだな、ということがおわかりいただけたかと思います。 研修の目的・ゴールに沿って、きちんとメリット・デメリットを理解・検討した上で選びましょう。以下、今までの記述をまとめています。

実は当社では両方を盛り込んだプログラムも実施しております。研修の目的・ゴールに合致していれば、併用も可能なのです。まず「架空の事例」や「過去のビジネスケース」を用いてグループなどでケースに臨んで汎用的な理解力を身につけ、その後、受講者それぞれの実テーマで仕上げる、といった流れです。矛盾せず成立させることが可能なのです。

以上、今回は演習問題において実テーマを用いるべきかについて当社の考え方を記載しました。個別に不明な点やご相談事項がある場合には、是非お問い合わせください。

<参考文献:牧田幸裕著『名古屋商科大学ビジネススクール ケースメソッドMBA実況中継 01 経営戦略とマーケティング』(2020年)ディスカヴァー・トゥエンティワン>

本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームより連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。

株式会社アイディアポイント

企画開発部